へたった71Aを交換するとともに回路を改造しました。グリッド電圧が流れ始めてもプレート電流が増加しないようにするために、71A を自己バイアスにすることをまず検討しました。しかし、71Aに必要とされるバイアス電圧分(約40V)プレート電圧が低くなるため、元 のままでは、有効プレート電圧が140V程度になってしまいます。これでは出力が十分にとれないため、フィラメント側に定電流回路を組み 込み、差動回路としてみました。なるべく最小限の部品交換で済むよう、電源部の一部と出力段まわりのみの改造としました。併せて、プレート電圧も少しだけ低くして定格よりも少し安全をみ た設計としました。

回路 図(増幅部) 回路図(電源部)

周波数特性および出力対歪特性を測定してみました。出力段を差動としたことで、最大出力は1.5W足らずとなりましたが、最低歪率は改 善されています。周波数特性については特に変化はありません。

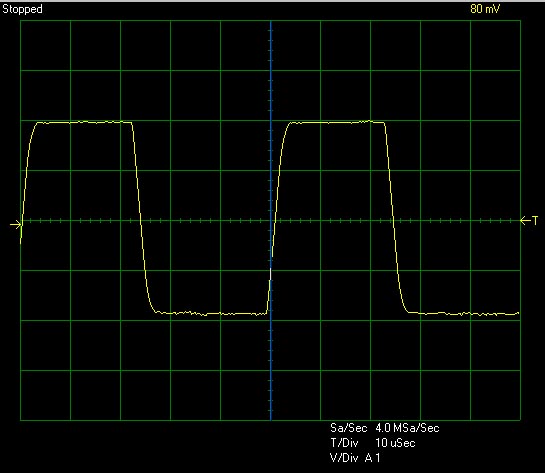

20kHz方形波を入力した場合の応答波形(Rch)

まとめ

出力は少し下がりましたが、寝室で静かに音楽を楽しむ用途に用いているため特に出力不足は感じません。71Aのプレート損失も改造前の 3.6Wから3.13Wに軽減させ、グリッド電流対策も施したので、安定に動作してくれることを期待しています。またしばらく使用し続け てみて、経年変化を観察してみたいと思います。(2009.1.28)

少し使用してみてプレート電流をチェック

3時間ほど連続使用した後、出力トランスのP端子とB端子の間の電圧を測る方法で出力管のプレート電流 を確認してみたところ、当初は設計値通りに調整してあったはずの電圧が、どの球も5%ほど上昇していました。またもやグリッド電流かと思 いましたが、定電流回路を入れているのにすべての球で同じように出力トランスB-P間の電圧降下が増加するのは、何か別の原因によるので はないかとも思われました。

あれこれ考えているうちに、トランスの温度上昇による抵抗値の上昇が原因ではないかと思い付きました。調べてみると、銅の抵抗値の温度 係数は約0.4%/℃であるとのことですので、5%の抵抗値上昇は12.5℃程の温度上昇があったことに相当します。3時間ほどの使用で ほんのりとシャーシ全体が温まっていたので、ほぼ納得できる数値です。つまり、プレート電流は増加せず、温度上昇による抵抗値の変化によ る電圧の上昇であったということになります。理由がわかり安心しました。あわてて分解などしなくてよかったです。(2009.2.1)

トップページに戻る